图1:定西市马铃薯种植基地,农民驾驶农业机械业务。摄影:陈永刚(人民视野)图3:在阿克塞哈萨克族自治县新县城学习的儿童。摄影:马小伟(人民视野)图4:渭南城县乡村道路景观。张平亮(人民视野)

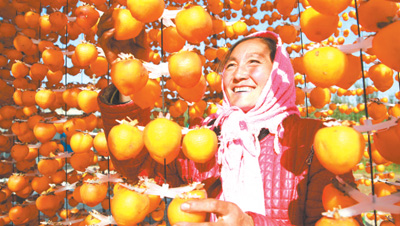

平凉市栾川县罗汉洞村民的柿子。任惠社(人民视野)

甘肃位于腹地,过去有一个突出的贫困问题。定西和临夏被称为“世界的苦毒”。

在过去的70年里,在中国共产党的领导下,这片长期陷入贫困的土地发生了翻天覆地的变化。中国扶贫史上“三为一”的第一次经历就是在这里诞生的,这次经历计划组织大规模的发展扶贫,集中的连续进步,大规模的非原生境扶贫和生态安置。自中共十八大以来,实施精准扶贫和扶贫战略已实施“刺绣功夫”。甘肃在扶贫方面取得了决定性进展:截至去年底,全省贫困人口减少了581万人,贫困人口减少到111万人。贫困发生率下降到5.6%。

目前,甘肃全省决心不赢得战争,决不接受部队。随着昼夜竞争的紧迫感,我们必须大胆,准确地战斗,坚决克服最后的贫困,确保到2020年全面实现国家建设。全面建设小康社会。

弥补短板,优点和缺点,以及省赢得抗击贫困的力量

没有获胜就永远不会赢。

本报记者董洪亮付文寅闫王瑾。

7月22日,临夏回族自治州和宋县松树村,太阳就像一场大火。

嘿,嘿,嘿.嘿,嘿,嘿.在扶贫车间,锤子的敲击声和缝纫机的踏板交织在一起,马美芳和工人们都做得很好。这里是福建省厦门市集美区建设的扶贫工场,专门生产环卫工人服装。

“一件6件衣服,我每天可以打五六十个。”马美芳今年18岁,是邻近的Hangwan村。

去年,从职业学校毕业后,马美芳原本想出去工作。有许多年龄较大的祖父母和弟弟妹妹。她看着父母日夜工作,她不理会外出的想法。

“现在拿一块工资,一个月约1400元。虽然不算太多,但离家很近,可以帮助父母。”马美芳说,从家到车间只需15分钟路程,上下班很方便。

门口的这样一个扶贫研讨会在临夏建成了155个,吸纳了8335人就业,其中包括3,955名贫困劳动者,人均月收入在2000元左右。同时,鉴于有许多文盲和半文盲的人,根据就业需要进行免费培训,他们的技能得到提高。

从面对黄土的农民到天堂,他们成了工资工人。建设标牌的贫困人群不仅收入稳定,而且促进了自身观念和观念的转变,取得了扶贫和扶持的综合效应。

自中共十八大以来,甘肃减少了581万人的贫困。贫困发生率从33.2%下降到5.6%,75个贫困县中有36个实现了扶贫。但是,摆脱贫困越困难,甘肃就越难。

关注确保农村贫困人口按照现行标准实现扶贫,确保贫困县全部摆脱贫困,甘肃不偏离现实,提高标准,屈服于食欲,不允许虚假扶贫,较低的标准,并影响颜色。围绕义务教育,基本医疗,住房保障和安全饮用水“3 + 1”等重点领域,我们将填补缺点,优势和劣势,以及“刺绣功夫”,以避免“两不成功,三保”。

“从小到大,我几十年来一直在喝雨水和咸水。”东乡族自治县布沟沟村的老秘书马占海回忆说,村民们在河沟里用雨水或咸水,或者去了来回30公里。渭河取水。今天,清澈的自来水流入村民的庭院。 “看着流水,感觉就像一场梦。”马占海说。

到目前为止,甘肃24万农户的供水不稳定问题已基本解决。 790个农村集中供水项目全部启动,冬季冻管改造项目已纳入年度建设计划。

对于失去理论的学生,他们将被分配到干部,说服他们恢复稳定,他们将分别通过单独的课程和职责的整合来教学。到2018年底,全省累计说服了23,716名儿童和青少年重返校园。前列;为已建立稳定卡的189万人制定“一人一政”健康援助管理卡,确保其合规医疗费用的实际报销率超过85%。在地方扶贫方面,安置房已完成10.3万套,完成率为90%,搬迁40万人,入住率为80%。截至6月底,“四类重点目标”农村危房已完成2.99万户,完成率达到92.07%。

为应对贫困人口收入不达标的瓶颈,甘肃培育了特色产业,“短而快”,根据当地情况增加小产业。小型庭院,小型家禽,小型手册,小型行业,小作坊等“五小”行业的覆盖范围逐步扩大。

2016年,镇远县虎泉村村民李惠银在家开设了服装加工家庭作坊。在得知贫困家庭的赵艳艳由于照顾家人而无法外出工作后,李慧银聘请她到家庭工作室工作。

今天,赵燕燕已经成长为一名技术工人。 “离家近,照顾孩子,增加家庭收入,月薪约1700元。”

甘肃省重点确保扶贫目标,组织40个省级直属部门制定年度专项工作计划,指导各方集中力量消灭战争。截至目前,在中央扶贫专项巡回反馈四个方面的30个问题中,有21个已经整改,6个基本得到整改。超过10,148人被派往该村帮助穷人,贫困家庭“帮助家庭”。

“在过去的几年里,我赚了一些钱来补充我的家庭,并帮助我照顾我的家人。”在谈到未来时,马美芳满是眼睛。 “当我学会量身定制我的手艺时,我仍然想看看沿海城市。”

平凉产业帮助贫热天然气

本报记者傅文

自从拆除贫困家庭的帽子以后,平凉市白庙乡柴思村的农民兰克木感觉轻得多。

7人,4亩土地,兰科姆家一直担心过去的生活。 “这里有各种各样的玉米,但即使是孩子们的学费还不够。我还作为一个小工人去了建筑工地,这对夫妇加起来每天赚四五十元。”

2014年,凭借5万元的精准扶贫贷款,借了2万元,兰基买了两头奶牛,建了一个棚子。

“我以前考虑过干农业,但我没有启动基金。”2016年,Lankee脱掉了可怜的帽子并成功摆脱了贫困。现在,他养了14头奶牛。 “今年,我卖了3头,赚了4万多元。”兰克说。

在柴斯村,有兰科姆等210户,其中38户为贫困户。到2018年底,全村贫困发生率从10.3%下降到1.16%。

据平凉市扶贫办有关人员介绍,为了让贫困人口继续稳步增加收入,平凉已将牛,果,劳三大产业纳入扶贫主导产业,建立了产业扶贫。 “过去关注苹果,捕牛,摆脱贫困”。减贫思路。

在灵台县,全县所有金融投资项目中,30%以上的劳动力来自当地贫困户。

李家庄村村民白能村的一位村民,原本是在和平的生活和工作。当他骑着一辆亲戚的三轮车而失去工作能力时,我并不认为这位老人出了车祸。再加上他的儿子上大学,倒在柱子顶部的白人女子只能到家里做一些工作。

2017年9月,在村干部的介绍下,白能女性来到该镇的短砧密集种植的苹果示范园工作。 “一天是60元,这远远超过一个小工人。”

平凉产业的扶贫工作取得了丰硕成果:全市贫困人口从2014年底的406,000人减少到2018年底的87,500人,4年内减贫率达到318,500人。 345名贫困人口的贫困发生率从20.87%下降到4.63%。该村已摆脱贫困。

南梁红色旅游帮助农民增加收入

本报记者傅文

小米饭,老豆腐,鸡肉和猪肉.在华池县南梁镇的“红庄1号”,当地美食吸引了来自世界各地的游客。

“每天都有100多人吃饭,有时他们可以在晚上90点忙碌。”店主郭翠玲一大早就忙着。 “鸡和猪都是自己饲养的。来这里的人说不好。“

2015年5月,在政府的支持下,郭翠玲在该村建成了第一座农舍。开业仅半年后,净收入将达到7万元。在她的领导下,该村建有16座农舍,成为农家乐的示范区。 “从业务开始到现在,年收入在10万元左右。”

在那之前,郭翠玲很难过。 “三个孩子都要上学,老人的身体不好,加上箍洞,钱很紧张!”郭翠玲说,“赶上一个美好的时代,然后累又累也是甜蜜的一天!”

南梁是一个红热点。共有39处红色革命文物,如陕甘边境地区苏维埃政府旧址和陕甘边境军事委员会旧址。

2004年,南梁革命纪念馆成为首批由国家建设的“百红色经典旅游景区”之一。随着南梁红城基础设施的完善,这些红色资源逐渐成为旅游业的优势所在。

“今年清明节后,纪念馆每天的游客人数约为1,000人。”南梁革命纪念馆副馆长王文钊说。

“我们创办了南梁干部学院。截至6月底,我们组织了40多场培训班和7000多人次的培训。“华池县南梁红风景区管理委员会副主任林江。

如今,南梁红色旅游城拥有48家特色餐厅和11家酒店,超过1500人直接从事红色旅游产品的开发,生产和销售。

2018年,南梁红色风景区接待游客174万人次,旅游收入4.13亿元。旅游收入占居民人均纯收入的60%以上。

版面设计:沉一祯

《人民日报》(2019年8月8日,第11版)